この記事の見出し一覧

FreeNASからNAS4Free、そしてXigmaNASへ。筆者は10年以上オープンソースNASを使い続けてきた。利用期間中、停電で電源断が何度か発生してもファイル破損せず、ディスクプールが認識しなくなるなどいちども発生していない。実際のところはファイルシステムであるZFSの恩恵が大きいとは思っているものの、今回試すUGREEN DXP4800 PlusのファイルシステムBtrfsでも問題がないのか? という点も見極めしていきたい。

NASに求める「いちばんの安心」は

基本的に、NASに求める条件はシンプルだと考えている。

– 電源断でもファイルが壊れないこと

– 故障したディスクを簡単に交換できること

この2点が満たされていれば、日常利用でも業務用途でも安心して使えるはずだ。もちろんファイル転送速度も重要なポイントだが、数ヶ月も経てば信頼性と安定動作こそが重要になってくるだろう。最近のNASはシステムOSの種別によってディスク上のファイルシステムが異なっており、Linuxベースであればext4、XFS、Btrfs、ZFS(OpenZFS)などが選択肢になる。

今回試したDXP4800 Plusは、UGREEN独自のLinuxベースである「UGOS Pro」を搭載しており、「ext4」と「Btrfs」いずれかが選択できるようになっていた。

上写真の筐体裏面には、下側左のLAN 1が10GbE、LAN 2が2.5GbEポートとして並ぶ。今回は、LAN 1に既存のカテゴリー5ケーブルを、DCコネクタへ下写真の電源アダプタプラグを繋ぐだけで済んだ。

製品パッケージには電源としてDC19VのACアダプタが付属する。

なぜ乗り換えを検討するのか

これまで筆者は、冒頭に書いたようにオープンソースNASのXigmaNASを仮想マシン(Proxmox上)で運用してきた。ProxmoxではWebサーバやDNSサーバも同じ筐体1つで稼働していたため、万が一、大元のProxmoxのメンテナンス時にはすべての仮想マシンを停止する必要があった。このため、NASだけを単体稼働する構成が実現できなかったわけだ。

NASを仮想マシンではなく独立稼働にできれば、OSのブートディスク自体をネットワーク越しに配置できるため運用形態によっては都合良くなる(DXP4800 PlusでもiSCSIが利用できることを確認済)。これを見越して利用してみようと考えた。

そして今回、XigmaNASのプール空き容量が15%を切り始めたことをきっかけに次期NASの検討をし始めることにした。QNAPやSynologyも視野に入れつつもDXP4800 Plusを試す機会を得たため、コスト・機能・構築性の観点からも比較してみようと思ったわけだ。

コスト面の比較は

まずは、現行稼働のNASとコスト比較してみる。

| 項目 | オープンソースNAS(自作) | DXP4800 Plus |

|---|---|---|

| mini-ITXケース(U-NAS) | 約2万円 | – (本体に含) |

| 本体(10GbE対応) | 約6万円(マザーボード) | 約8万円 |

| ブートディスク | 約1万円(SSD) | – (本体に含) |

| メモリ | 約2万円(中古128GB ECC) | 約1.3万円(32GB) |

| 合計 | 約11万円 | 約9.3万円 |

一般的に10GbE対応のNASアプライアンスは高価になりがちだが、DXP4800 Plusは比較的安価なのが特徴の1つ。LAN環境を10GbEで統一したい場合、コスパ面でも魅力的な選択肢となった。

メモリについては標準の8GBで問題ないかと思ったものの、後述する問題から増設することにした。

機能性と構築のしやすさは

これまでのオープンソースNAS(XigmaNAS)はZFSサポートで安定性が魅力である一方、メモリ消費が想像以上に激しい。12TBのストレージプールに対して40〜60GBのメモリを割り当てているが、32GB以下になると目に見えて転送速度が下がる。中古のECCメモリが入手できなければ、当時の導入が難しかったかもしれない。構築はGUI中心で可能だが、初心者には難易度が高いと感じるだろう。

上画像のアドレス192.168.0.68は、DXP4800 Plusを起動してDHCPで自動割り当てされたもの。ポート9999は管理画面上で指定された標準のポート番号だ。専用アプリをインストールしなくてもブラウザアクセスでも管理画面が見えることが分かる(DHCP割当されたIPアドレスを把握する必要はある)。取扱説明書もWebで公開されているが、内容を見るととても簡易的なものだ。説明書内で「同じネットワーク」と書かれているのは、DHCP配下で同じサブネットを意味するので、ルータが1台構成であればWindows版やiOS、Androidのクライアントをインストールすれば自動認識して問題ないはずだ。

総じて、製品パッケージを開けてDXP4800 Plus本体を取り出し、筐体にディスクをセット、そしてLANケーブルを接続して電源をON、ネットワーク(LAN)に繋がればDHCPでIPアドレスが割り当てられる。パッケージの開封から1時間以内に使用開始できるほど手軽な初期設定だった。

今回はRAID構成として上画像のようにUGOS Pro上アプリ「ストレージマネージャー」にてRAID1でスタートしたが(東芝14TB HDD✕2)、下画像のようにRAID5への変更は可能になっている(ディスク3台目、または4台目の追加)。ただし筆者は本格稼働時にRAID10にしたいと考えてるのだが、その場合はRAID1からの変更がサポートされないため新規プールを作成し直す必要がある。これは一般的なRAID仕様でありDXP4800 Plus固有の制限ではない(このため将来的にもサポートされないと思われる)。

今回、ファイルシステムとしてBtrfsでRAID1としたが、LinuxのBtrfsではRAID5構成に信頼性の疑問といった情報がネット上にある。念のためこの点をUGREENに確認したところ、UGOS Proとしてリリースされている同社のNASシステムでは、RAID5でもBtrfsに問題が無いよう十分にテストされているという。そうとはいえ、5年後やそれ以上のセキュリティアップデートが保証されるのかは分からない。筆者の見解では、昨今のCensys騒ぎがあることからもNASをインターネット上に公開することは十分に考えた方がよいと思う。LAN内利用だけに制限すればシステムアップデートは最小で済むという事もあるからだ。

バックアップ機能と改善の余地

UGOS Proのストアアプリ「同期とバックアップ」には、以下の3つの選択肢が用意されている。重要なデータであれば尚更のこと、バックアップを確保する際に利用したいところ。

1. 「このUGREEN NASをバックアップ」(2つ下の画像メニューへ遷移する)

2. 「rsyncサーバをバックアップ」(任意のrsyncサーバから本機NASへコピー)

3. 「ストレージプール間をバックアップ」(本機NAS内のプール間でコピーする)

上画像のようにバックアップ先として「rsync」「WebDAV」が選択できるが、初心者にはやや敷居が高い印象を受けるかもしれない。

それならば、S3互換(AWS S3、Backblaze、Wasabi)対応があれば、より実用的になるのでは? と感じたのが正直なところ。他社であるがソースネクストのバックアップソフトでもBackblazeが利用されていることからも、利用コストが安価なバックアップ先追加は強く望みたい。

メモリ増設で静音性が向上した

DXP4800 Plusのディスクケースはプラスチック製であることが理由だと思うが、空のディスクトレイが振動してビビリ音が発生していた(今回の構成では下画像にあるように3番目の空トレイが共鳴していた)。しかし、メモリを8GBから32GBに増設したところ、この現象は解消された。原因はアプリが標準メモリの8GBで間に合わない場合、スワップによるディスクアクセスが頻繁に発生するためこれが原因だったと考えられる。

増設メモリは、クロックがオーバースペックなもののシリコンパワー DDR5 32GBキット (16GB✕2) 5600MHz (PC5-44800) を購入してみた(下写真)。以下リンク先にはUGREENから検証済み製品が公開されているので参考にしてほしい。

16GB✕2へメモリ換装後にしばらく利用したところ、下画像のような利用状況表示になった。

ベンチマーク結果参考

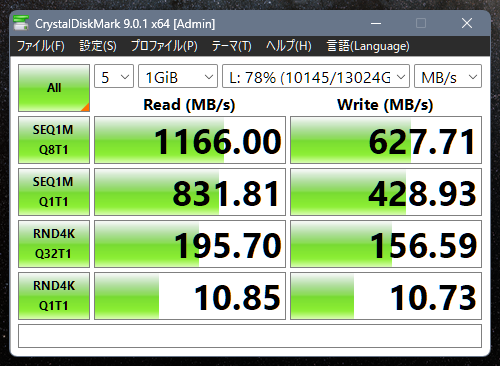

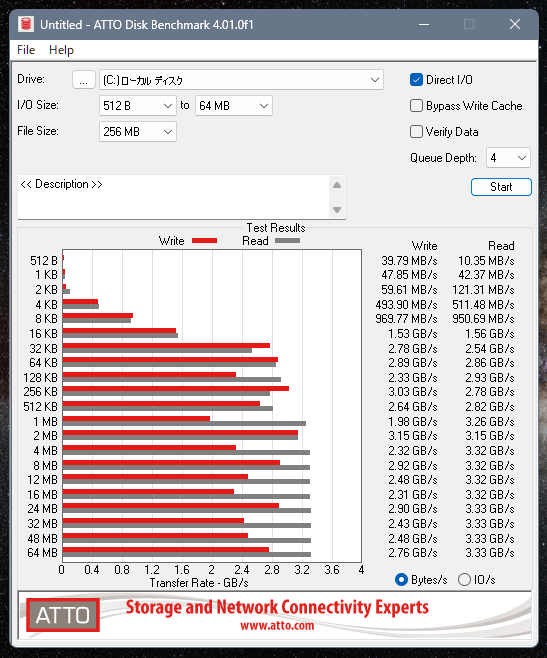

メモリ利用状況で「キャッシュ」確保された容量分はリードライトキャッシュ? になるかと思ったが、ベンチマーク結果からはそうでもないらしい(下画像)。M.2 NVMe増設するかどうかは検討中。。

上下画像共に、i7-14700の10GbEからDXP4800 Plusの10GbE宛(MTU9000)にベンチマークした結果。

まとめ:UGREEN NASは「あり」なのか?

ZFSの堅牢性や自由度を重視するなら、オープンソースNAS利用は今でも魅力的な選択肢である。ただし、構築を手間と考えない人向けであり、ディスク故障時の交換もひと苦労と言えるほど手間ではある。それならば、DXP4800 PlusのようなNASアプライアンス一択と考えるのは自然だろう。ファイルシステムのBtrfsが急な電源断でも問題が起きないか? も今後運用していく中で注目したい。

さらに、筆者の場合はUGOS Proのストアアプリ「SAN Manager」でiSCSIが利用できるようになったのも大きなところ(下画像)。前述のようにNASをOSのブートディスクとして利用できるのは、HA構成の一部としてDXP4800 Plusが役立ちそうだ。これに関しては今後移行する際に別投稿で触れてみたい。

Proxmoxで稼働している仮想マシンの一部をNAS側へ移動したり、Dockerアプリへコンポーネント移行することも考えているため、いろいろと拡張性に応えてくれそうだ。総じて、LAN内で10GbE対応のNASを手軽に構築したいユーザーにとって、DXP4800 Plusはコスト・機能のバランスが取れた製品であると感じた。今後が楽しみだ。